Автор: Полянцева Диана Денисовна

Всего в Муроме звание Героя Советского Союза в годы ВОВ присвоено 24 человекам, из них - 5 летчикам. В работе проанализированы жизненные и боевые пути муромских летчиков, Героев Советского Союза.

Летчики Мурома в годы ВОВ

Содержание

I. Введение

II. Великая Отечественная Война:

1. Муром и начало ВОВ.

2. Летчики Мурома, Герои Советского Союза.

3. Память о летчиках.

4. В тылу.

III. Заключение.

IV. Библиографический список

V. Приложение

I. Вот и приближается долгожданный день, день Радости и Скорби! 9 мая 2025 года вся наша страна будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Есть исторические события, над которыми не властно время. В их ряду Великая Отечественная война занимает особое место.1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, война, ставшая всенародной. Одних она позвала на фронт, чтобы с оружием в руках отбивать атаки врага. Других, в тылу, она подняла на героический труд во имя Победы. Каждый как мог, приближал Победу. Подрастает новое поколение детей XXI века. Для них Великая Отечественная война – это далекая история. Но историю своей страны необходимо знать и ради будущего ничего не забывать. В сохранении памяти поколений литература о войне всегда была одним из основных источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма. Тема войны всегда вызывает неоднозначные чувства – острую душевную боль и гордость за тех, кто выжил и выстоял, и нам, потомкам, подарил мирное небо.

В своей исследовательской работе я поставила цель: изучить жизненный и боевой путь Муромских летчиков, Героев Советского Союза.

Задачи:

- изучить материалы о Муромских летчиках, Героях Советского Союза;

- проследить их боевой путь и заслуги;

- познакомиться с архивными материалами, книгами о Великой Отечественной войне, фактами о Муромских летчиках;

- усилить патриотическое воспитание школьников;

- привить любовь к своему краю.

Методы исследования:

- Информационный (сбор информации, изучение исторического материала)

- Аналитический (анализ и систематизация данных)

- Презентационный (составление презентации).

Объект исследования: Великая Отечественная Война.

Предмет исследования: боевые подвиги муромских летчиков.

Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный материал будет впервые использован на классных часах, уроках истории и физики в нашей школе.

Актуальность данной работы состоит в следующем:

- расширение представления о муромских летчиках, Героях Советского Союза;

- закладывание нравственных ценностей;

- любовь к своей малой родине, воспитание в человеке чувство гордости и патриотизма.

Гипотеза: если мы будем сохранять память о Героях Великой Отечественной Войны, то мы сохраним мир, стабильность и гармонию в обществе в будущем.

II.1 О начавшейся войне жители Мурома узнали спустя восемь часов после вторжения германских вооруженных сил на территорию страны. В двенадцать часов дня по радио выступил заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотов, сообщивший гражданам Советского Союза о вероломном нападении Германии. В тот же день была объявлена мобилизация. В здании педучилища развернулся пункт для отправки мобилизованных.

Жительница Мурома Н. В. Суздальцева вспоминала об этом так: «На протяжении всего квартала стояли выпряженные из телег лошади. Плакали жены, матери, дети, провожавшие своих близких на войну. Мужчины едва удерживались от слез. Играли гармошки, баян. То и дело из дверей училища выходил сотрудник военкомата и вычитывал по списку фамилии. Мама открыла ворота, чтобы люди спокойно могли посидеть во дворе. Вынесла самовар, плохонькие одеяла, чтобы дети сидели не на траве. В доме тоже за столом кто ел, кто неторопливо писал - мама положила на стол тетрадь, поставили чернильницу. На ночь ворота не закрывали, и так было не день, и не два».

В первые десять дней войны около семисот муромцев подали в военкомат заявления с просьбой отправить их на фронт добровольцами. Многие из них были уверены, что через месяц-другой, разбив врага, они с победой вернутся домой.

Уже 29 июня уходил на фронт отряд добровольцев политбойцов, коммунистов, которым предстояло стать политработниками. В августе бюро райкома ВЛКСМ направило на фронт группу комсомольцев-добровольцев, чуть позже из спортсменов был сформирован отряд лыжников, который прямо с московского парада в честь седьмого ноября отправился на оборону столицы.

Муромская земля богата своей военной летописью, но мне интересно было прикоснуться к началу военных действий в Великую Отечественную войну, к первым героям в боях за Родину, первым орденоносцам Муромского края.

II.2 Всего звание Героя Советского Союза присвоено 24 жителям Мурома и района. Среди них 5 летчиков. Самому первому это звание было присвоено Гастелло Николаю Францевичу ( приложение 1).

Знаменитый летчик родился в Москве 6 мая 1907 года в рабочей семье. Его отец Франц Павлович был белорусом, а мама Анастасия Кутузова русская.

В 1924 году семейство Гастелло перебралось в Муром, где Николай окончил школу №3 (ныне школа №33), а также вместе с отцом начал работать в знаменитых Муромских железнодорожных мастерских. В начале 30-х семья вернулась в Москву. В родном городе Николай Францевич устроился на машиностроительный завод. Он был активным общественником, успешным спортсменом, творческим и отзывчивым человеком.

Перед самым началом войны Николай отучился на специальных курсах, где познакомился с новой боевой техникой – двухмоторным бомбардировщиком Ильюшина.

В 1932 году Гастелло призвали в ряды Красной Армии. Его направили в Луганск, где располагалась авиационная часть. После подготовки он стал летчиком и был распределен в Ростов-на-Дону. Здесь на протяжении пяти лет Николай был вторым пилотом-бомбардировщиком, а к концу службы стал командиром экипажа самолета.

В конце 30-х подразделение Николая было реорганизовано, впоследствии он попал в бригаду тяжелой бомбардировочной авиации. Вскоре Гастелло был назначен на должность заместителя командира эскадрильи.

В этот же период на советско-монгольской границе произошел конфликт с Японией, в разрешении которого участвовал отряд Николая Францевича. Под конец 1940 года подразделение Гастелло передислоцировалось в Псковскую область, а затем в Смоленск.

Во время войны для нанесения бомбового удара по колонне в небо поднялся советский бомбардировщик ДБ-3ф, под управлением капитана Гастелло и его команды – штурмана Бурденюка, радиста Калинина и лейтенанта Скоробогатого. Задачей экипажа было нанесение авиаудара по колонне вражеской техники.

В ходе выполнения задания фашистские артиллеристы обстреляли советские самолеты. Бомбардировщик Николая Гастелло был подбит. Снаряды попали в топливный бак, самолет загорелся. Капитан направил горящую машину прямо на фашистскую колонну, уничтожив вражескую технику.

В июле 1941 года Николая Францевича Гастелло посмертно удостоили звания Героя Советского Союза. В честь героического командира названы ули¬цы, пионерские дружины.

Звание Героя Советского Союза удостоился и Францев Евгений Иванович( приложение 2), который родился 8 марта 1922 года на разъезде Золотковский близ города Мурома, (ныне Гусь-Хрустальный район Владимирской области) в русской семье железнодорожника Ивана Дмитриевича Францева и Варвары Васильевны Францевой.

Вскоре семья переехала на станцию Муром. Евгений поступил в первый класс железнодорожной школы и проучился там 4 года.

В 1934 году семья переехала по новому месту работы отца на станцию Шумерля, где Женя поступил в 5-й класс. Любил физику, алгебру и геометрию. Летом 1936 года после окончания 6 класса Женя заинтересовался моделированием самолетов-планеров.

Евгений увлекался волейболом, лыжами и борьбой с братом Колей. Летом 1938 года отца вновь переводят на другое место работы - станцию Сергач, где Евгений пошел в 9 класс.

С 13 октября 1940 года Францев начал учиться в Военно-морском авиационном училище имени С. А. Леваневского в городе Николаев, но летом 1941 года в первые дни Великой Отечественной войны немецкая авиация бомбила аэродромы училища. Вместе с другими курсантами Францев был переведён в Военно-морское авиационное училище имени И. В. Сталина в город Ейск.

Во время обучения Евгений всегда внимательно прислушивался к замечаниям инструктора, наблюдал за полетами товарищей, настойчиво и упорно изучал самолеты и теорию полетов. В январе 1943 года он окончил училище.

С июля 1943 года Францев стал участником Великой Отечественной войны. Был зачислен в 5-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота.

21 января 1944 года впервые в истории отечественной авиации Францев торпедой уничтожил вражескую подводную лодку у норвежского побережья.

Хорошо владея техникой пилотирования и воздушного боя, Францев выходил победителем из самых трудных и неравных схваток с врагом.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии старшему лейтенанту Францеву Евгению Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

15 сентября 1944 года после торпедирования и потопления плавучей авиабазы противника в Порсангер-фьорде Е. И. Францев погиб возвращаясь на базу.

Третий в этом списке Леонид Федорович Тюрин( приложение 3). Он родился 15 апреля 1914 года в г. Муроме Владимирской области в семье рабочего. В 1931 году вместе с семьей переехал в Выксу. Здесь окончил металлургический техникум и получил специальность сталевара.

В 1936 году его призвали в Советскую Армию. Два года служил в пехоте, а затем в Челябинском военно-авиационном училище, которое окончил в 1940 году.

С лета 1942 года штурман Тюрин в составе полка участвовал в операциях Западного, Калининского, Сталинградского, Брянского фронтов. Наносил удары по важным военно-промышленным объектам врага: Восточной Пруссии, Финляндии, Германии. Одновременно с бомбардировочными ударами выполнялись специальные задания в интересах партизан Польши, Чехословакии, Югославии и советских высших штабов.

К апрелю 1944 года капитан Тюрин совершил 213 боевых вылетов на разведку и бомбардировку военных объектов противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Тюрину Леониду Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за годы войны совершил 260 успешных боевых вылетов.

В 1953 году Леонид Федорович окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. Но уже с1961 начал жить в городе Минске. Работал мастером на заводе электронно-вычислительных машин. Скончался 12 марта 1970 года. Похоронен на Восточном кладбище в Минске.

Советский Герой был награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

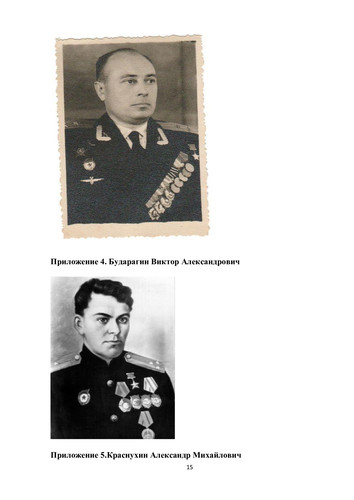

Четвертым в списке Героев числится Бударагин Виктор Александрович( приложение 4), который родился 11 февраля 1919 года в Астрахани в семье служащего. В 1930 году семья переехала в город Муром, там он окончил 7 классов средней школы № 13 (ныне школа № 16) и далее учился в школе ФЗУ Муромского машиностроительного завода имени Орджоникидзе.

В сентябре 1939 года был призван на службу в Рабоче-крестьянский Красный Флот. Окончил школу младших авиационных специалистов военно-воздушных сил Балтийского флота. Служил в 12-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота, в рядах которой принимал участие в советско-финской войне в должности воздушного стрелка-радиста.

С июня 1941 года участвовал в Великой Отечественной войне на самолёте МБР-2. Был воздушным стрелком-радистом в 44-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС КБФ. В этой должности к концу 1942 года выполнил 145 боевых вылетов. Со свои подвиги старший сержант Бударагин был награждён первым орденом Красного Знамени.

В 1943 году Виктор Александрович был назначен штурманом экипажа в 58-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС КБФ к сержанту Вадиму Евграфову. Данный экипаж стал лучшим в полку и совершил несколько десятков вылетов на летающей лодке «МБР-2» на бомбардировку войск противника и воздушную разведку. Они участвовали в операции по снятию блокады Ленинграда.

В 1943 году эскадрилья была расформирована, а личный состав передан в 1-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк ВВС Балтийского флота. Там лётчики освоили самолёт А-20 «Бостон». За 1943 год Бударагин выполнил 96 ночных боевых вылетов.

В ходе боевых вылетов Бударагиным и Евграфовым были потоплены 4 вражеских транспорта общим водоизмещением 22500 тонн и 2 торпедных катера, уничтожены 7 складов, 5 зенитных орудий, повреждены 1 транспорт и 1 сторожевой катер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии лейтенанту Виктору Александровичу Бударагину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего к концу войны Бударагин совершил 365 боевых вылетов, в ходе которых потопил 10 кораблей и судов, уничтожил 9 береговых орудий, 11 складов, а также множество другой техники и живой силы противника.

После окончания войны продолжил службу в Военно-Морском флоте. Он был переведён начальником минно-торпедной службы в 51-й минно-торпедный авиационный полк ВВС Балтийского флота, затем до декабря 1950 года служил штурманом этого полка. С декабря 1951 года служил в 52-м гвардейском минно-торпедном авиационном полку ВВС 5-го ВМФ на Тихом океане. В сентябре 1953 года гвардии майор В. А. Бударагин был уволен в запас.

Проживал в городе Красногорске Московской области, работал в Московском бактериологическом институте имени И. И. Мечникова, колхозе «Завет Ильича», затем диспетчером на Красногорском механическом заводе. Скончался 6 января 1992 года, похоронен на Пенягинском кладбище.

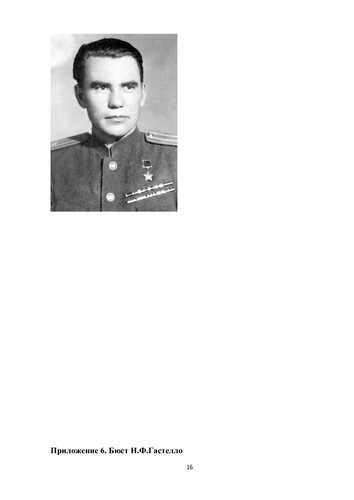

Жизненный путь пятого Героя- летчика такой же тернистый и сложный. Александр Михайлович Краснухин( приложение 5) родился 5 июля 1908 года в деревне Кривицы (ныне — Муромский район Владимирской области). После окончания сельской школы работал пастухом. В 1923 году он поступил учени¬ком на ткацкую фабрику в городе Муроме. Через год уже учился в профессионально-технической школе, по окончании которой стал помощником ткацкого мастера.

В 1932 году окончил два курса техникума при Ивановском меланжевом комбинате. В мае 1932 года Краснухин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. А в 1933 году он окончил Ленинградскую военную авиационно-теоретическую школу, в 1934 году — Ейскую военно-морскую авиационную школу лётчиков.

К октябрю 1942 года гвардии майор Александр Краснухин командовал звеном 2-го гвардейского авиаполка 3-й авиадивизии АДД СССР. К тому времени он совершил 125 боевых вылетов на бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника.

Всего же за время войны Краснухин совершил 248 боевых вылетов. В 1946 году он был уволен в запас.

роживал в Москве, работал в отделе кадров Главного управления Гражданского воздушного флота.

Умер 23 января 1982 года, похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, «Знак Почёта» и рядом медалей.

Анализируя биографические данные, можно с уверенностью сказать, что все эти летчики связаны с нашим городом кровными узами. Они здесь родились, они сюда переехали, жили. Весь их жизненный путь связан с авиацией, она- их вторая мать.

Военный Летчик: не все ими стали! Стали те, кто бесстрашно, отважно и решительно мог садиться за штурвал воздушной машины и бороться, сражаться в воздушном бою с противником, беспощадным и жестоким. Боевые вылеты, в основном, ночные, количество сбитых и вышедших из строя противника боевых машин, как надводных , так и подводных и другой техники – это все говорит о стремлении побить врага любой ценой, даже ценой своей собственной жизни!

Подвиги и целый ряд Орденов и медалей мне говорят лишь об одном: Герои с Большой буквы этого слова!

II.3. Как мы, их потомки, можем сохранить и приумножить память о них? Можно написать стихи, можно запечатлеть их лица на картине, а можно- увековечить в памятниках и стеллах, мемориальных досках. Я долго всматривалась во взгляд Н.Ф.Гастелло, когда увидела бюст ему в сквере вблизи железнодорожного вокзала ( приложение 6). Все приезжающие в наш город первым встречают именно его. В городе в СОШ № 33 ( ныне филиал Лицея №1 о.Муром) учащиеся- следопыты организовали музей Н.Ф.Гастелло. И это очень почетно и уважительно.

А вот мой взор устремился на летчика Александра Михайловича Краснухина( приложение 7). Герой, скромный и в то же время отважный, встречает приезжающих и посещающих наш город с р.Оки.

Мемориальная доска, установленная на СОШ № 33 ( филиал СОШ № 1 о.Муром), еще один повод, гордиться Героем Советского Союза, Францевым Евгением Ивановичем ( приложение 8).

Прогуливаясь в центральном парке нашего города ( Окском, парк им. В.И.Ленина) нас встречает целая Аллея Героев Советского Союза, муромцев. И среди них я увидела мемориальную доску Бударагина Виктора Александровича( приложение 9).

II.4 Читая много воспоминаний о войне, архивных документов, узнаешь много того, чего неведомо нынешним школьникам. Война, война…Фронт и лозунг «Все для Победы!» и забилось седце чуть быстрее. А ведь и в тылу трудились не покладая рук. Так, в Муромском районе, в годы ВОВ первыми в колхозе «Панфиловский» предложили собрать средства на строительство самолета. И собрали. И построили. И назвали его « Панфиловский колхозник». Этой акции последовали жители и других сел и деревень Муромского района. И полетели самолеты на войну, уничтожать страшного и ненавистного врага.

Заключение

Неумолимо бежит время. Говорят, что человек после своей смерти живет еще лет сто, а это значит, что живет он в памяти людей, кто его знал и тех, кто хочет узнать о его героической жизни. Хочется поклониться всем героям летчикам, нашим муромским летчикам, чьи подвиги удостоены самых высших наград - Героев Советского Союза.

Архивы до сих пор хранят фамилии и не вернувшихся на базу. Прошло уже 80 лет с тех пор, когда летчики Великой Отечественной войны «не вернулись» на базу и теперь уже не вернутся никогда, но ведь они погибли «смертью храбрых», а не просто «пропали без вести…». И мы, их потомки , внуки, правнуки, будем хранить память. Ведь их мужество, героизм, отвага – это наше чистое небо, стабильность, гармония и развитие в будущем!!!

Список литературы:

- Бискуп П. «Грохочущее небо. Гангут 1941г.» Л.1974.

- Войскунский Е. «Берег и море», М.,1975.

- Гангут 1941 г. Сборник. Л.,1974.

- Голубев В. « Крылья крепнут к бою», М.; Советская Россия,1980.

- Рудный В. «Гангутцы», М.,1957.

- Чуковский Н. «Балтийское небо», М.,1957.

- История Мурома и Муромского края, Учебное пособие, Муром, 2001 г

- Морозов Ю. На трудовом фронте Муромского края, Муром, 2010 г

Автор не снабдила работу иллюстрациями, однако прикрепила скан работы. Модератор счёл возможным разместить скан в надежде, что члены жюри и читатели что-то рассмотрят (прим. модератора).

|